中共巴中市委机关报

A4

文史

【返回】

黄彭年在巴州(上)

图一:黄彭年画像(取自《清代学者像传》第二集叶恭绰辑 杨鹏秋 绘

)

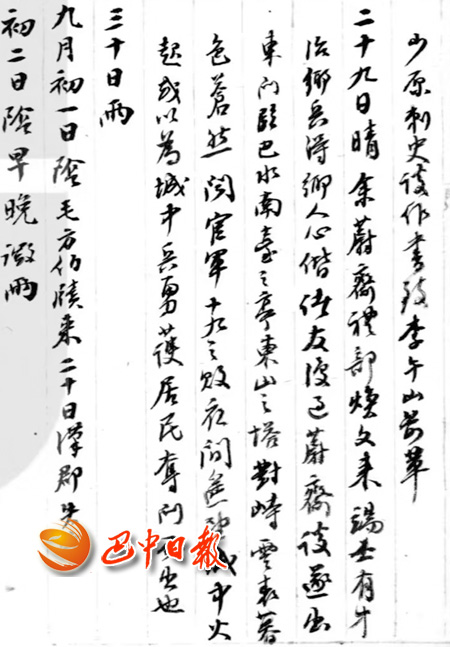

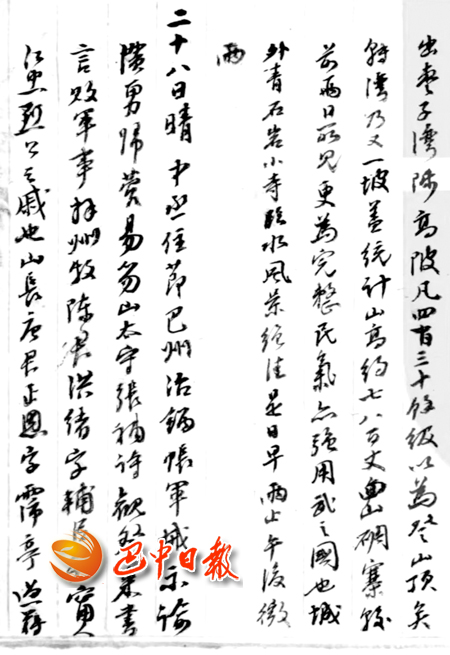

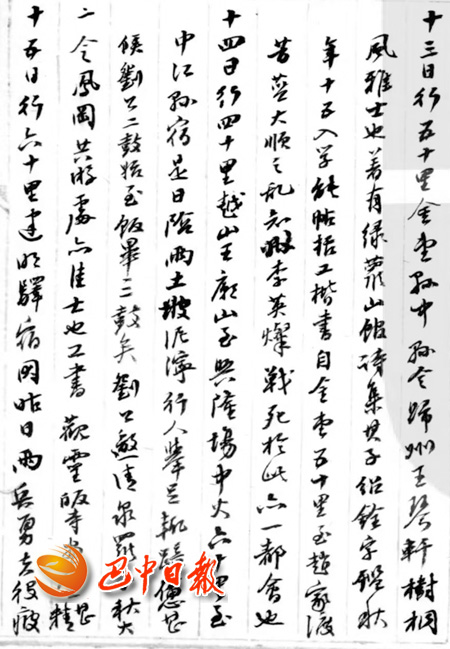

图二至图五:黄彭年《汉中日记》手稿(部分)。

周书浩

一

黄彭年,字子寿,号陶楼,晚号更生,贵州贵筑(今贵阳)人(祖籍湖南醴陵)。道光二十七年(1847)丁未科第二甲第三十七名进士,改翰林院庶吉士,散馆授翰林院编修。咸丰初,随父黄辅辰〔字琴坞,道光十五年(1835)乙未科进士,授吏部主事〕在籍治团练。同治元年(1862)入四川总督骆秉章戎幕,数有赞画功,不受保荐。同治二年(1863)入陕西巡抚刘蓉戎幕,后来主持关中书院。久之,李鸿章(李系道光二十七年丁未科第二甲第三十六名进士,与黄彭年同年)聘修《畿辅通志》兼主莲池书院。同治八年(1869)擢湖北襄郧荆道道员,随后迁湖北按察使,“屏馈遗,禁胥吏需索。年余,结京控案四十余起,平反大狱十数”。(《清史稿·黄彭年传》)不久署陕西布政使。同治十一年(1872)迁江苏布政使。光绪十五年(1889)以布政使身份护理巡抚(暂时代理巡抚职务)。光绪十六年(1890)任湖北布政使,湖广总督张之洞尤倚重之。黄彭年廉明刚毅,博学多通。著《陶楼诗文集》《三省边防考略》《金沙江考略》《历代关隘津梁考存》《铜运考略》。

同治二年(1863)七月,四川布政使刘蓉奉诏督师陕西汉中,原因是该年三月以来“川匪谢华摇余党邓逆自宁羌州之阳平关犯汉中,陈玉成余党伪四王自商洛分窜山阳、孝义,是为秦乱之始。四月,窜孝义者扑西安城,陷华阴,从松子峪出,而山阳之贼遁还郧西,复与之合。冯元佐者,渭南大侠也,从杨生花为乱,生花诛,而元佐逸。至是复纠乡人御贼,得巡抚缴,颇树功。元佐出,而回民裕祥以伐竹故起隙,焚其寨。元佐返,复焚回寨,由是汉回之斗日急。回强而汉弱,焚掠遍西、同、凤三郡,延及甘肃。抚陕者遂无暇及汉中矣。朝廷以荆州将军多隆阿剿回匪,而汉中责之布政使毛震寿。震寿师久无功。未几,而蓝大顺、张第才、曹灿章、郭刀刀、唐矮子诸贼自蜀入,伪齐王等四王复自楚入,皆聚于汉中。发逆围郡城,唐矮子据沔县,蓝大顺据洋县……张第才窜镇安,曹灿章窜盩厔,而汉郡之围且日急。于是,朝廷有‘三省会剿’之议,湖北以李云麟率‘健锐五营’往,四川以张由庚率‘向导营’、朱桂秋率‘桂字营’往,以萧嵘率‘英字营’隶‘向导营’,以刘鹤龄率‘果毅副前营’隶‘桂字营’,朝命擢李云麟为京堂,统川、楚援陕之众。疆臣、统帅有言云‘麟不任为帅者’,乃命四川布政使刘蓉代之”。(黄彭年《〈汉中日记〉序》)不到十天,“旋褫陕西巡抚英启职,而授蓉巡抚。蓉既受命,言于朝,请督师先解汉中之围,次第扫荡拳匪,然后入西安,专治回乱。”(同上)

刘蓉受命于危难之际,赴陕西巡抚任时,诚恳邀请黄彭年同往,以赞襄军务。时在四川总督骆秉章戎幕的黄彭年原本以父母年事已高、不便远行为由婉拒,其父黄辅辰却说“刘公遇我厚,不可却”,黄彭年便入刘蓉戎幕,随行前往西安。此次入陕西巡抚刘蓉戎幕的,还有“丰都陈玉田茂才其昌、汉州张蓟云明经懋畿、大理张鼎臣参军士锜,官则长安蒋少原太守若采以下若干员”。(《汉中日记》)

八月十二日,刘蓉一行自成都启程,经成都府新都县(今成都市新都区)、金堂县,潼川府中江县、盐亭县,保宁府南部县、阆中县,顺庆府仪陇县,保宁府巴州、南江县,陕西汉中府南郑县等府、州、县,于十一月上旬抵达陕西西安府。从成都至西安,途中耗时三月,其中在巴州滞留两月。湘军将领戴龄(字九峰)率三百名亲兵全程护送。

关于刘蓉驻节巴州的时间,《(民国)巴中县志·政事志·宦迹》“陈洪绪”条记载“驻州两月”。黄彭年在日记中亦写道:“同治二年七月,四川布政使刘公蓉奉诏督师汉南,不旬日而有陕西巡抚之命,邀予同往。予以亲老辞,而家君谓‘刘公遇我厚,不可却’,遂有三月之约。”黄彭年所谓“三月之约”,即指四川布政使刘蓉离川赴陕西巡抚任黄彭年等人随行,八月十二日从成都启程,二十七日抵达巴州途中耗时十余天、滞留巴州两月、再从巴州前往西安途中耗时十余天。

刘蓉离川赴陕为何不走北上出川通衢金牛道,而是从成都出发东行至保宁府巴州,然后经崎岖的米仓道北上翻越大巴山入陕?个中原因是“川匪谢华摇余党邓逆自宁羌州之阳平关犯汉中”。经金牛道入陕,必过汉中府宁羌州。而宁羌州境早在该年三月就被“川匪谢华摇余党”邓某军队占领,所以只有绕行巴州入陕,此乃权宜之计。黄彭年认为刘蓉由四川布政使擢升陕西巡抚,“锐意肃清秦陇,以为中兴基本”,意义非同寻常,此行“不可以无述也”,故排日记录随刘蓉赴陕途中大小事情及沿途见闻,取名《汉中日记》。日记时间起于同治二年八月十二日,止于九月廿三日。今日所见《汉中日记》稿本无同治二年九月廿三日以后日记,显然不是全本,见国家图书馆藏《黄氏一家杂著》第二十七册。2020年凤凰出版社出版的樊长远等整理的《黄陶楼先生日记》未收入《汉中日记》。中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》总147号(中国社会科学出版社,2023年7月版)刊载了刘海钧先生整理的《黄彭年〈汉中日记〉》(见《近代史资料》总147号第99页-104页),底本即据《黄氏一家杂著》第二十七册。

刘蓉一行三百余人到巴州后,因陕南战事吃紧,考虑他个人的安全,加之北上入陕道路因战事阻断,刘蓉听取了属员、署理绥定府(今达州市)知府唐炯“大人驻节巴州,居中调度。部署既定,纵贼入险,随其所向,以图聚歼,此为上策”的建议,在巴州调兵遣将,指挥陕南战事。陕南各路起事队伍一旦败退,便趁机从巴州北上取道汉中前往西安。本文选择黄彭年同治二年八月廿三日至九月廿三日日记,观察他随刘蓉从阆中前往巴州后的交游及军务活动。从他或详或略、繁简不一的记录中,管窥同治初年边城巴州的名胜、人物、气候及社会风貌。

二

八月廿三日上午,刘蓉一行三百余人浩浩荡荡从保宁府附郭阆中县城出发,南渡嘉陵江。渡船经过阆中名胜锦屏山下,“水色山容,俱含静气”。行三十里至五吉关,复渡嘉陵江,登北岸。又行十里,在新场吃午饭并短暂休息。出新场,越陈家坡,沿苟溪河岸行,“柏竹苍翠,触予山栖之意”,沿途风景殊异,黄彭年油然而生归隐之心。再行二十五里,刘蓉一行在庙阁楼留宿。刘蓉向幕僚们出示两湖(湖北、湖南)官署送来的公文,说“雨苍统由鄂援陕之师,七月可以到鄂”,众人欣慰。此时已是八月下旬,刘蓉才收到两湖官署上月发出的“由鄂援陕”方面的公牍。

是日阴。

廿四日,刘蓉一行从庙阁楼出发,行三四里,登烟锦山,该山极陡峻。沿烟锦山梁行,至凉水井,计三十里。迤逦而下,即观音桥。黄彭年在烟锦山顶俯瞰群山,“烟云万叠,满林红叶,寒花犹然”。尽管一整天阴雨绵绵,道狭泥滑,黄彭年在轿中贪看沿途风景,“竟忘疲劳也”。

途中遇从陕西西安来的行人,告诉刘蓉,七月初四日、初五日,回民还在西安城郊劫掠、放火焚烧房屋;荆州将军多隆阿仍驻军于高陵,张第才一股被“石泉团”击败仅余千人,曹灿章已至郿县(今眉县);自子午谷绕陕西汉阴县、石泉县、西乡县、四川南江县,道路还能通行。

当天,刘蓉一行从庙阁楼出发,日行六十里,夜宿顺庆府仪陇县观音桥。

晚间,刘蓉接总兵朱桂秋来信:“汉中之贼自城固、洋县连营数百里,众十余万。北岸之贼,又复扎过南岸油房店。城中粮尽,多有饿死,未死者复脔割死者以求生。汉中亦系苦雨,不能进兵,旬日之间,再不晴霁,郡城殆矣。”

刘蓉看完信,十分生气。给朱桂秋办理文案的人是四川西昌籍秀才夏在伦。此人向来以写公文出名,黄彭年对他的评价是“论事甚条畅”。

朱桂秋,湖南浏阳人,湘军将领。《(同治)浏阳县志》卷之十七《选举·军功·武职》“朱桂秋”条:“花翎提督衔,记名总兵,佐勇巴图鲁。赏给三代二品封典。”

廿五日早上,刘蓉一行从观音桥出发,行四十里,在仪陇县张公桥吃午饭并休息片刻,然后东行三十里,夜宿巴州花丛垭。

黄彭年在日记中将花丛垭写作“花草垭”,盖“丛”“草”读音误。对一个匆匆过客而言,不足为奇。花丛垭即今巴中市恩阳区花丛镇治地,时属巴州下在城乡二甲花丛垭场,在巴州城西一百四十里处。

当天,刘蓉一行走了七十里山路。尽管“东南风不止,雨亦不止”,但是沿途风景怡人。黄彭年在日记中写道:“出观音桥,越高山至老木口,行田陌上,田水尽满,山涧湉湉有声,间或悬流清激,红叶纷披。入巴州境,至蛭虶河,小桥跨两山间,幽邃清越,不异吾黔响琴峡也。桥西山石绵亘如长虹,至河畔突起小峰而止,桥东亦高峻。”

入巴州境,黄彭年沿途所见,“幽邃清越,不异吾黔响琴峡也”,真可谓误将他乡作故乡,多少有几分亲切,反而少了陌生感。

当天,保宁府南江县署派人给刘蓉送来捷报:八月十六日,清军攻击驻扎在汉中油房店的起义军营房“获小胜”。

廿六日,刘蓉一行从花丛垭出发,行二十里,至柳林铺。午饭后稍作休整,一鼓作气东行五十里,夜宿恩养河。

柳林铺,今巴中市恩阳区柳林镇治地,时属巴州下在城乡三甲柳林铺场,在巴州城西一百二十里处。“恩养河”即恩阳河,今巴中市恩阳区治地,时属巴州中在城乡二甲。《(道光)巴州志》卷二《场镇》:“恩阳河分老场、新场、回龙场,三场并列,对河鼎立,人烟稠密,州中场市,此为最巨。”恩阳三场在巴州城西六十里处。

当日雨止。黄彭年在日记中写道:“虽未出日,而天气开朗,自山顶俯瞰,万重苍赤,界以白云,碉寨隐现于雾中,旌旗缭绕于林外。”他印象最深的是:“舆中看山,较看书为乐矣!”——坐在轿子中观山看景,比读自己喜欢的书还安逸!他对恩阳的印象是:“恩养河与巴江合流处,为回龙场,夹河而居约二千余户。水陆之冲,亦都会也。”为了防御李永和、蓝朝鼎的顺天军,当地人各处筑堡设险,“四山碉寨皆极坚峻。询之土人,前岁贼至,竟听其去来。在人不在险,岂不信哉?”黄彭年在当地居民那里了解的“前岁贼至,竟听其去来”,即《(民国)巴中县志·政事志·纪乱》所载“郭匪之乱”:“同治元年,江南散军郭刀刀入川,窜至州西恩阳河,踞市为巢,掳人掠物,取道柳林铺,逾关公场。州绅赵光华、魏忠品率乡勇于玉朵垭堵御,历一日两夜,郭匪始窜仪陇县,遇保宁驻防‘武字营’会同团勇一战歼之。”郭刀刀即江南散军头目之一郭某某,绰号“郭刀刀”,真名不详。“江南散军”为太平天国军入长江中下游地区时,衍生的反清军事武装组织,流徙川陕边界各州县。郭刀刀率部从陕西汉中府南郑县、西乡县、定远厅(今镇巴)一带南下入四川保宁府巴州境,谋划夜袭巴州城未遂,便西行至恩阳抢掠,然后取道柳林铺,逾关公场(今恩阳区关公镇),在玉朵垭(关公镇与原群乐乡之间的山岭)被乡勇堵御,溃兵逃脱窜入顺庆府仪陇县境,被驻防保宁府的湘军将领周达武(字梦熊,号渭臣,湖南宁乡人)所属“武字营”歼灭。

当天,刘蓉收到陕西布政使毛震寿的信,内容系汇报军情。作为幕僚,黄彭年过目,便于出谋划策,提出自己的看法及建议。毛震寿信中说“(八月)十九日我军进攻,为贼马队包抄,军械遗失,阵亡营官三员,诸军皆退驻青石关、法慈院”。青石关、法慈院在陕西汉中府南郑县与四川保宁府通江县界首,也就是川陕二省交界处。黄彭年感慨:“中丞(巡抚的别称——引者)之始奉命督师也,固虑诸军贪功冒进,致有挫失,檄诸军毋得妄动,乃檄未达,而丧败已闻。收集溃卒,蓄养锐气,殊不易矣。”言辞之间,多是对主人刘蓉的同情、理解、点赞。

夜雨。

廿七日,刘蓉一行从恩阳河出发,行四十里,至枣子湾吃午饭,稍事休整,行三十里,终于抵达巴州城。

“枣子湾”即枣儿塘,位于平梁城西麓,在原巴中县东兴场乡境内,今属巴州区平梁镇。

从恩阳河前往巴州城,黄彭年在日记中写道:“甫渡恩养河,循巴江岸,越鹿溪塘,至青岩塘,山境幽邃。出枣子湾,陟高坡,凡四百三十余级,以为登山顶矣。转弯乃又一坡,盖统计山高约七八百丈,四山碉寨较前两日所见,更为完整,民气亦强,用武之国也。城外青石岩小寺临水,风景绝佳。”

上揭中“鹿溪塘”即古溪塘,在今恩阳区登科街道办事处古溪村境内。“青岩塘”不知所指。“出枣子湾,陟高坡,凡四百三十余级,以为登山顶矣。转弯乃又一坡,盖统计山高约七八百丈,四山碉寨较前两日所见,更为完整”,此乃翻越平梁城的记录。其时,平梁城及周边也有不少碉寨,比黄彭年在恩阳所见碉寨“更为完整”。这说明距离州城愈近,时人防御愈严密。“青石岩小寺”位于巴州城西柳津渡南侧(今柳津桥南岸),黄彭年认为此地“风景绝佳”。

当日早晨雨止,午后又开始下小雨。

三

廿八日,刘蓉驻节巴州,随即通知、告示陕南溃败的清军各自归营。搭营帐、建灶台、治军械,护送的三百名亲兵驻扎在位于城西的原绿营川北镇巴州营较场(今巴中中学老校区),刘蓉及黄彭年等幕僚住州署客房。

刘蓉收到知府易笏山、道员张补诗来信,易、张汇报兵败的情况。

易佩绅字笏山,湖南人,生平不详。张补诗,名由庚字补诗,四川巴州人,提督张必禄长子。初承其父军功被朝廷赐封“轻骑都尉”,后授湖南长沙府知府。骆秉章任四川总督后,向朝廷奏请将张由庚调回四川,其“向导营”是平定李永和、蓝朝鼎顺天军的先遣队。同治元年(1862)出兵太平(今万源市)、城口(今重庆市城口县),征剿顺天军曹灿章(李永和、蓝朝鼎部将)部。同治二年,顺天军犯汉中,张由庚前往征剿。张由庚带兵,其友曾作《猛将行·呈补诗》,颂扬其军功,同时也向他反映其军队纪律弛涣,殃民严重,切望严加整饬。

当日,黄彭年拜访了巴州知州陈洪绪。

陈洪绪,字辅臣,湖南新宁人,同治元年代理巴州知州,同治三年(1864)离任。随后,在四川总督骆秉璋斡旋下,又奉檄来巴,由代理知州转为正授知州。《(民国)巴中县志·政事志·宦迹》载他“工书画,有理剧才。值刘藩司蓉重兵援汉中,驻州两月,鸿绪从容供给,于民不扰。建云屏书院,延余焕文主讲,文风莫盛于此。复筹宾兴费,以惠多士。”黄彭年在日记中记载陈洪绪是“江忠烈公之戚也”。江忠烈公即晚清名将、湘军鼻祖江忠源〔湖南新宁人,咸丰三年(1853)十二月太平军破庐州(今合肥),时任安徽巡抚的江忠源投水殉节,谥“忠烈”〕。

随后,黄彭年拜访巴州著名乡贤、宕梁书院山长唐正恩。

唐正恩字霈亭,巴州鼎山乡二甲雷山场(今属平昌县)人,道光二十年(1840)庚子科举人、道光三十年(1850)庚戌科进士,授刑部主事,逾年改授江苏阳湖县(今常州市武进区)知县,因亲老告近,改补陕西淳化县知县。在淳化知县任上的五年间,筑城挖壕,铸铜兕杀水势,兴废除弊减县署胥吏,政通民和。咸丰五年(1855)任陕甘乡试同考官。咸丰九年(1859)丁内艰(母丧)回巴州,州内读书人慕名拜访求教,被州署聘为宕梁书院山长,“一时,英俊及邻邑知名士群请业,几安砚无所。进士余焕文出其门。会汉中军事棘,新抚刘蓉援陕,驻州城募捐筹饷,一委正恩,事平专摺奏请启用,调署三原、白水等县,旋补临潼。适匪乱后,垦荒养民,修孔庙及横渠书院,务培元气。岁祲,善祈雨,著有《祈雨篇》。秦人德之,邻封颂声作。”〔《(民国)巴中县志·乡贤·唐正恩》〕

刘蓉驻节巴州,接下来的日子就多多仰仗唐正恩等人筹集军糈。《(民国)巴中县志·志余·述异》:“同治二年,大旱,饥。城中施粥以济饿殍,各处筹赈。”协助州署救济饥民的同时,还完成了军糈的筹集,唐正恩等人可谓厥功至伟。陕西暴乱敉平,刘蓉专折奏请朝廷重新启用唐正恩。唐氏先后署理三原、白水等县知县,不久补临潼府同知。同治十二年(1873),复任陕甘乡试同考官,嗣以巡城劳瘁,卒于官。唐正恩父亲唐芝荣(号瑞圃)系嘉庆十五年(1810)庚午科举人,先后任山东荣成县知县、四川涪州(今重庆市涪陵区)学正,以足疾告归。《(民国)巴中县志·乡贤》:“……当芝荣未服官时,友教四方……州中先进典型,斯为称首”,评价实在是高。父子二人皆为巴州名人。(未完待续)

)

图二至图五:黄彭年《汉中日记》手稿(部分)。

周书浩

一

黄彭年,字子寿,号陶楼,晚号更生,贵州贵筑(今贵阳)人(祖籍湖南醴陵)。道光二十七年(1847)丁未科第二甲第三十七名进士,改翰林院庶吉士,散馆授翰林院编修。咸丰初,随父黄辅辰〔字琴坞,道光十五年(1835)乙未科进士,授吏部主事〕在籍治团练。同治元年(1862)入四川总督骆秉章戎幕,数有赞画功,不受保荐。同治二年(1863)入陕西巡抚刘蓉戎幕,后来主持关中书院。久之,李鸿章(李系道光二十七年丁未科第二甲第三十六名进士,与黄彭年同年)聘修《畿辅通志》兼主莲池书院。同治八年(1869)擢湖北襄郧荆道道员,随后迁湖北按察使,“屏馈遗,禁胥吏需索。年余,结京控案四十余起,平反大狱十数”。(《清史稿·黄彭年传》)不久署陕西布政使。同治十一年(1872)迁江苏布政使。光绪十五年(1889)以布政使身份护理巡抚(暂时代理巡抚职务)。光绪十六年(1890)任湖北布政使,湖广总督张之洞尤倚重之。黄彭年廉明刚毅,博学多通。著《陶楼诗文集》《三省边防考略》《金沙江考略》《历代关隘津梁考存》《铜运考略》。

同治二年(1863)七月,四川布政使刘蓉奉诏督师陕西汉中,原因是该年三月以来“川匪谢华摇余党邓逆自宁羌州之阳平关犯汉中,陈玉成余党伪四王自商洛分窜山阳、孝义,是为秦乱之始。四月,窜孝义者扑西安城,陷华阴,从松子峪出,而山阳之贼遁还郧西,复与之合。冯元佐者,渭南大侠也,从杨生花为乱,生花诛,而元佐逸。至是复纠乡人御贼,得巡抚缴,颇树功。元佐出,而回民裕祥以伐竹故起隙,焚其寨。元佐返,复焚回寨,由是汉回之斗日急。回强而汉弱,焚掠遍西、同、凤三郡,延及甘肃。抚陕者遂无暇及汉中矣。朝廷以荆州将军多隆阿剿回匪,而汉中责之布政使毛震寿。震寿师久无功。未几,而蓝大顺、张第才、曹灿章、郭刀刀、唐矮子诸贼自蜀入,伪齐王等四王复自楚入,皆聚于汉中。发逆围郡城,唐矮子据沔县,蓝大顺据洋县……张第才窜镇安,曹灿章窜盩厔,而汉郡之围且日急。于是,朝廷有‘三省会剿’之议,湖北以李云麟率‘健锐五营’往,四川以张由庚率‘向导营’、朱桂秋率‘桂字营’往,以萧嵘率‘英字营’隶‘向导营’,以刘鹤龄率‘果毅副前营’隶‘桂字营’,朝命擢李云麟为京堂,统川、楚援陕之众。疆臣、统帅有言云‘麟不任为帅者’,乃命四川布政使刘蓉代之”。(黄彭年《〈汉中日记〉序》)不到十天,“旋褫陕西巡抚英启职,而授蓉巡抚。蓉既受命,言于朝,请督师先解汉中之围,次第扫荡拳匪,然后入西安,专治回乱。”(同上)

刘蓉受命于危难之际,赴陕西巡抚任时,诚恳邀请黄彭年同往,以赞襄军务。时在四川总督骆秉章戎幕的黄彭年原本以父母年事已高、不便远行为由婉拒,其父黄辅辰却说“刘公遇我厚,不可却”,黄彭年便入刘蓉戎幕,随行前往西安。此次入陕西巡抚刘蓉戎幕的,还有“丰都陈玉田茂才其昌、汉州张蓟云明经懋畿、大理张鼎臣参军士锜,官则长安蒋少原太守若采以下若干员”。(《汉中日记》)

八月十二日,刘蓉一行自成都启程,经成都府新都县(今成都市新都区)、金堂县,潼川府中江县、盐亭县,保宁府南部县、阆中县,顺庆府仪陇县,保宁府巴州、南江县,陕西汉中府南郑县等府、州、县,于十一月上旬抵达陕西西安府。从成都至西安,途中耗时三月,其中在巴州滞留两月。湘军将领戴龄(字九峰)率三百名亲兵全程护送。

关于刘蓉驻节巴州的时间,《(民国)巴中县志·政事志·宦迹》“陈洪绪”条记载“驻州两月”。黄彭年在日记中亦写道:“同治二年七月,四川布政使刘公蓉奉诏督师汉南,不旬日而有陕西巡抚之命,邀予同往。予以亲老辞,而家君谓‘刘公遇我厚,不可却’,遂有三月之约。”黄彭年所谓“三月之约”,即指四川布政使刘蓉离川赴陕西巡抚任黄彭年等人随行,八月十二日从成都启程,二十七日抵达巴州途中耗时十余天、滞留巴州两月、再从巴州前往西安途中耗时十余天。

刘蓉离川赴陕为何不走北上出川通衢金牛道,而是从成都出发东行至保宁府巴州,然后经崎岖的米仓道北上翻越大巴山入陕?个中原因是“川匪谢华摇余党邓逆自宁羌州之阳平关犯汉中”。经金牛道入陕,必过汉中府宁羌州。而宁羌州境早在该年三月就被“川匪谢华摇余党”邓某军队占领,所以只有绕行巴州入陕,此乃权宜之计。黄彭年认为刘蓉由四川布政使擢升陕西巡抚,“锐意肃清秦陇,以为中兴基本”,意义非同寻常,此行“不可以无述也”,故排日记录随刘蓉赴陕途中大小事情及沿途见闻,取名《汉中日记》。日记时间起于同治二年八月十二日,止于九月廿三日。今日所见《汉中日记》稿本无同治二年九月廿三日以后日记,显然不是全本,见国家图书馆藏《黄氏一家杂著》第二十七册。2020年凤凰出版社出版的樊长远等整理的《黄陶楼先生日记》未收入《汉中日记》。中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》总147号(中国社会科学出版社,2023年7月版)刊载了刘海钧先生整理的《黄彭年〈汉中日记〉》(见《近代史资料》总147号第99页-104页),底本即据《黄氏一家杂著》第二十七册。

刘蓉一行三百余人到巴州后,因陕南战事吃紧,考虑他个人的安全,加之北上入陕道路因战事阻断,刘蓉听取了属员、署理绥定府(今达州市)知府唐炯“大人驻节巴州,居中调度。部署既定,纵贼入险,随其所向,以图聚歼,此为上策”的建议,在巴州调兵遣将,指挥陕南战事。陕南各路起事队伍一旦败退,便趁机从巴州北上取道汉中前往西安。本文选择黄彭年同治二年八月廿三日至九月廿三日日记,观察他随刘蓉从阆中前往巴州后的交游及军务活动。从他或详或略、繁简不一的记录中,管窥同治初年边城巴州的名胜、人物、气候及社会风貌。

二

八月廿三日上午,刘蓉一行三百余人浩浩荡荡从保宁府附郭阆中县城出发,南渡嘉陵江。渡船经过阆中名胜锦屏山下,“水色山容,俱含静气”。行三十里至五吉关,复渡嘉陵江,登北岸。又行十里,在新场吃午饭并短暂休息。出新场,越陈家坡,沿苟溪河岸行,“柏竹苍翠,触予山栖之意”,沿途风景殊异,黄彭年油然而生归隐之心。再行二十五里,刘蓉一行在庙阁楼留宿。刘蓉向幕僚们出示两湖(湖北、湖南)官署送来的公文,说“雨苍统由鄂援陕之师,七月可以到鄂”,众人欣慰。此时已是八月下旬,刘蓉才收到两湖官署上月发出的“由鄂援陕”方面的公牍。

是日阴。

廿四日,刘蓉一行从庙阁楼出发,行三四里,登烟锦山,该山极陡峻。沿烟锦山梁行,至凉水井,计三十里。迤逦而下,即观音桥。黄彭年在烟锦山顶俯瞰群山,“烟云万叠,满林红叶,寒花犹然”。尽管一整天阴雨绵绵,道狭泥滑,黄彭年在轿中贪看沿途风景,“竟忘疲劳也”。

途中遇从陕西西安来的行人,告诉刘蓉,七月初四日、初五日,回民还在西安城郊劫掠、放火焚烧房屋;荆州将军多隆阿仍驻军于高陵,张第才一股被“石泉团”击败仅余千人,曹灿章已至郿县(今眉县);自子午谷绕陕西汉阴县、石泉县、西乡县、四川南江县,道路还能通行。

当天,刘蓉一行从庙阁楼出发,日行六十里,夜宿顺庆府仪陇县观音桥。

晚间,刘蓉接总兵朱桂秋来信:“汉中之贼自城固、洋县连营数百里,众十余万。北岸之贼,又复扎过南岸油房店。城中粮尽,多有饿死,未死者复脔割死者以求生。汉中亦系苦雨,不能进兵,旬日之间,再不晴霁,郡城殆矣。”

刘蓉看完信,十分生气。给朱桂秋办理文案的人是四川西昌籍秀才夏在伦。此人向来以写公文出名,黄彭年对他的评价是“论事甚条畅”。

朱桂秋,湖南浏阳人,湘军将领。《(同治)浏阳县志》卷之十七《选举·军功·武职》“朱桂秋”条:“花翎提督衔,记名总兵,佐勇巴图鲁。赏给三代二品封典。”

廿五日早上,刘蓉一行从观音桥出发,行四十里,在仪陇县张公桥吃午饭并休息片刻,然后东行三十里,夜宿巴州花丛垭。

黄彭年在日记中将花丛垭写作“花草垭”,盖“丛”“草”读音误。对一个匆匆过客而言,不足为奇。花丛垭即今巴中市恩阳区花丛镇治地,时属巴州下在城乡二甲花丛垭场,在巴州城西一百四十里处。

当天,刘蓉一行走了七十里山路。尽管“东南风不止,雨亦不止”,但是沿途风景怡人。黄彭年在日记中写道:“出观音桥,越高山至老木口,行田陌上,田水尽满,山涧湉湉有声,间或悬流清激,红叶纷披。入巴州境,至蛭虶河,小桥跨两山间,幽邃清越,不异吾黔响琴峡也。桥西山石绵亘如长虹,至河畔突起小峰而止,桥东亦高峻。”

入巴州境,黄彭年沿途所见,“幽邃清越,不异吾黔响琴峡也”,真可谓误将他乡作故乡,多少有几分亲切,反而少了陌生感。

当天,保宁府南江县署派人给刘蓉送来捷报:八月十六日,清军攻击驻扎在汉中油房店的起义军营房“获小胜”。

廿六日,刘蓉一行从花丛垭出发,行二十里,至柳林铺。午饭后稍作休整,一鼓作气东行五十里,夜宿恩养河。

柳林铺,今巴中市恩阳区柳林镇治地,时属巴州下在城乡三甲柳林铺场,在巴州城西一百二十里处。“恩养河”即恩阳河,今巴中市恩阳区治地,时属巴州中在城乡二甲。《(道光)巴州志》卷二《场镇》:“恩阳河分老场、新场、回龙场,三场并列,对河鼎立,人烟稠密,州中场市,此为最巨。”恩阳三场在巴州城西六十里处。

当日雨止。黄彭年在日记中写道:“虽未出日,而天气开朗,自山顶俯瞰,万重苍赤,界以白云,碉寨隐现于雾中,旌旗缭绕于林外。”他印象最深的是:“舆中看山,较看书为乐矣!”——坐在轿子中观山看景,比读自己喜欢的书还安逸!他对恩阳的印象是:“恩养河与巴江合流处,为回龙场,夹河而居约二千余户。水陆之冲,亦都会也。”为了防御李永和、蓝朝鼎的顺天军,当地人各处筑堡设险,“四山碉寨皆极坚峻。询之土人,前岁贼至,竟听其去来。在人不在险,岂不信哉?”黄彭年在当地居民那里了解的“前岁贼至,竟听其去来”,即《(民国)巴中县志·政事志·纪乱》所载“郭匪之乱”:“同治元年,江南散军郭刀刀入川,窜至州西恩阳河,踞市为巢,掳人掠物,取道柳林铺,逾关公场。州绅赵光华、魏忠品率乡勇于玉朵垭堵御,历一日两夜,郭匪始窜仪陇县,遇保宁驻防‘武字营’会同团勇一战歼之。”郭刀刀即江南散军头目之一郭某某,绰号“郭刀刀”,真名不详。“江南散军”为太平天国军入长江中下游地区时,衍生的反清军事武装组织,流徙川陕边界各州县。郭刀刀率部从陕西汉中府南郑县、西乡县、定远厅(今镇巴)一带南下入四川保宁府巴州境,谋划夜袭巴州城未遂,便西行至恩阳抢掠,然后取道柳林铺,逾关公场(今恩阳区关公镇),在玉朵垭(关公镇与原群乐乡之间的山岭)被乡勇堵御,溃兵逃脱窜入顺庆府仪陇县境,被驻防保宁府的湘军将领周达武(字梦熊,号渭臣,湖南宁乡人)所属“武字营”歼灭。

当天,刘蓉收到陕西布政使毛震寿的信,内容系汇报军情。作为幕僚,黄彭年过目,便于出谋划策,提出自己的看法及建议。毛震寿信中说“(八月)十九日我军进攻,为贼马队包抄,军械遗失,阵亡营官三员,诸军皆退驻青石关、法慈院”。青石关、法慈院在陕西汉中府南郑县与四川保宁府通江县界首,也就是川陕二省交界处。黄彭年感慨:“中丞(巡抚的别称——引者)之始奉命督师也,固虑诸军贪功冒进,致有挫失,檄诸军毋得妄动,乃檄未达,而丧败已闻。收集溃卒,蓄养锐气,殊不易矣。”言辞之间,多是对主人刘蓉的同情、理解、点赞。

夜雨。

廿七日,刘蓉一行从恩阳河出发,行四十里,至枣子湾吃午饭,稍事休整,行三十里,终于抵达巴州城。

“枣子湾”即枣儿塘,位于平梁城西麓,在原巴中县东兴场乡境内,今属巴州区平梁镇。

从恩阳河前往巴州城,黄彭年在日记中写道:“甫渡恩养河,循巴江岸,越鹿溪塘,至青岩塘,山境幽邃。出枣子湾,陟高坡,凡四百三十余级,以为登山顶矣。转弯乃又一坡,盖统计山高约七八百丈,四山碉寨较前两日所见,更为完整,民气亦强,用武之国也。城外青石岩小寺临水,风景绝佳。”

上揭中“鹿溪塘”即古溪塘,在今恩阳区登科街道办事处古溪村境内。“青岩塘”不知所指。“出枣子湾,陟高坡,凡四百三十余级,以为登山顶矣。转弯乃又一坡,盖统计山高约七八百丈,四山碉寨较前两日所见,更为完整”,此乃翻越平梁城的记录。其时,平梁城及周边也有不少碉寨,比黄彭年在恩阳所见碉寨“更为完整”。这说明距离州城愈近,时人防御愈严密。“青石岩小寺”位于巴州城西柳津渡南侧(今柳津桥南岸),黄彭年认为此地“风景绝佳”。

当日早晨雨止,午后又开始下小雨。

三

廿八日,刘蓉驻节巴州,随即通知、告示陕南溃败的清军各自归营。搭营帐、建灶台、治军械,护送的三百名亲兵驻扎在位于城西的原绿营川北镇巴州营较场(今巴中中学老校区),刘蓉及黄彭年等幕僚住州署客房。

刘蓉收到知府易笏山、道员张补诗来信,易、张汇报兵败的情况。

易佩绅字笏山,湖南人,生平不详。张补诗,名由庚字补诗,四川巴州人,提督张必禄长子。初承其父军功被朝廷赐封“轻骑都尉”,后授湖南长沙府知府。骆秉章任四川总督后,向朝廷奏请将张由庚调回四川,其“向导营”是平定李永和、蓝朝鼎顺天军的先遣队。同治元年(1862)出兵太平(今万源市)、城口(今重庆市城口县),征剿顺天军曹灿章(李永和、蓝朝鼎部将)部。同治二年,顺天军犯汉中,张由庚前往征剿。张由庚带兵,其友曾作《猛将行·呈补诗》,颂扬其军功,同时也向他反映其军队纪律弛涣,殃民严重,切望严加整饬。

当日,黄彭年拜访了巴州知州陈洪绪。

陈洪绪,字辅臣,湖南新宁人,同治元年代理巴州知州,同治三年(1864)离任。随后,在四川总督骆秉璋斡旋下,又奉檄来巴,由代理知州转为正授知州。《(民国)巴中县志·政事志·宦迹》载他“工书画,有理剧才。值刘藩司蓉重兵援汉中,驻州两月,鸿绪从容供给,于民不扰。建云屏书院,延余焕文主讲,文风莫盛于此。复筹宾兴费,以惠多士。”黄彭年在日记中记载陈洪绪是“江忠烈公之戚也”。江忠烈公即晚清名将、湘军鼻祖江忠源〔湖南新宁人,咸丰三年(1853)十二月太平军破庐州(今合肥),时任安徽巡抚的江忠源投水殉节,谥“忠烈”〕。

随后,黄彭年拜访巴州著名乡贤、宕梁书院山长唐正恩。

唐正恩字霈亭,巴州鼎山乡二甲雷山场(今属平昌县)人,道光二十年(1840)庚子科举人、道光三十年(1850)庚戌科进士,授刑部主事,逾年改授江苏阳湖县(今常州市武进区)知县,因亲老告近,改补陕西淳化县知县。在淳化知县任上的五年间,筑城挖壕,铸铜兕杀水势,兴废除弊减县署胥吏,政通民和。咸丰五年(1855)任陕甘乡试同考官。咸丰九年(1859)丁内艰(母丧)回巴州,州内读书人慕名拜访求教,被州署聘为宕梁书院山长,“一时,英俊及邻邑知名士群请业,几安砚无所。进士余焕文出其门。会汉中军事棘,新抚刘蓉援陕,驻州城募捐筹饷,一委正恩,事平专摺奏请启用,调署三原、白水等县,旋补临潼。适匪乱后,垦荒养民,修孔庙及横渠书院,务培元气。岁祲,善祈雨,著有《祈雨篇》。秦人德之,邻封颂声作。”〔《(民国)巴中县志·乡贤·唐正恩》〕

刘蓉驻节巴州,接下来的日子就多多仰仗唐正恩等人筹集军糈。《(民国)巴中县志·志余·述异》:“同治二年,大旱,饥。城中施粥以济饿殍,各处筹赈。”协助州署救济饥民的同时,还完成了军糈的筹集,唐正恩等人可谓厥功至伟。陕西暴乱敉平,刘蓉专折奏请朝廷重新启用唐正恩。唐氏先后署理三原、白水等县知县,不久补临潼府同知。同治十二年(1873),复任陕甘乡试同考官,嗣以巡城劳瘁,卒于官。唐正恩父亲唐芝荣(号瑞圃)系嘉庆十五年(1810)庚午科举人,先后任山东荣成县知县、四川涪州(今重庆市涪陵区)学正,以足疾告归。《(民国)巴中县志·乡贤》:“……当芝荣未服官时,友教四方……州中先进典型,斯为称首”,评价实在是高。父子二人皆为巴州名人。(未完待续)